环境设计研究中心丨【水墨徽州·匠心千年】——探秘徽派建筑的艺术密码

【水墨徽州·匠心千年】

徽派建筑的调研分析

————环境设计研究中心

01 历史溯源

徽州传统民居营造技艺历史悠久,最早可追溯到秦汉时期,当时在营造中主要采用穿斗式的结构方式。

发展到宋代,穿斗式与抬梁式融于一体,营造技艺有了较大的提高。

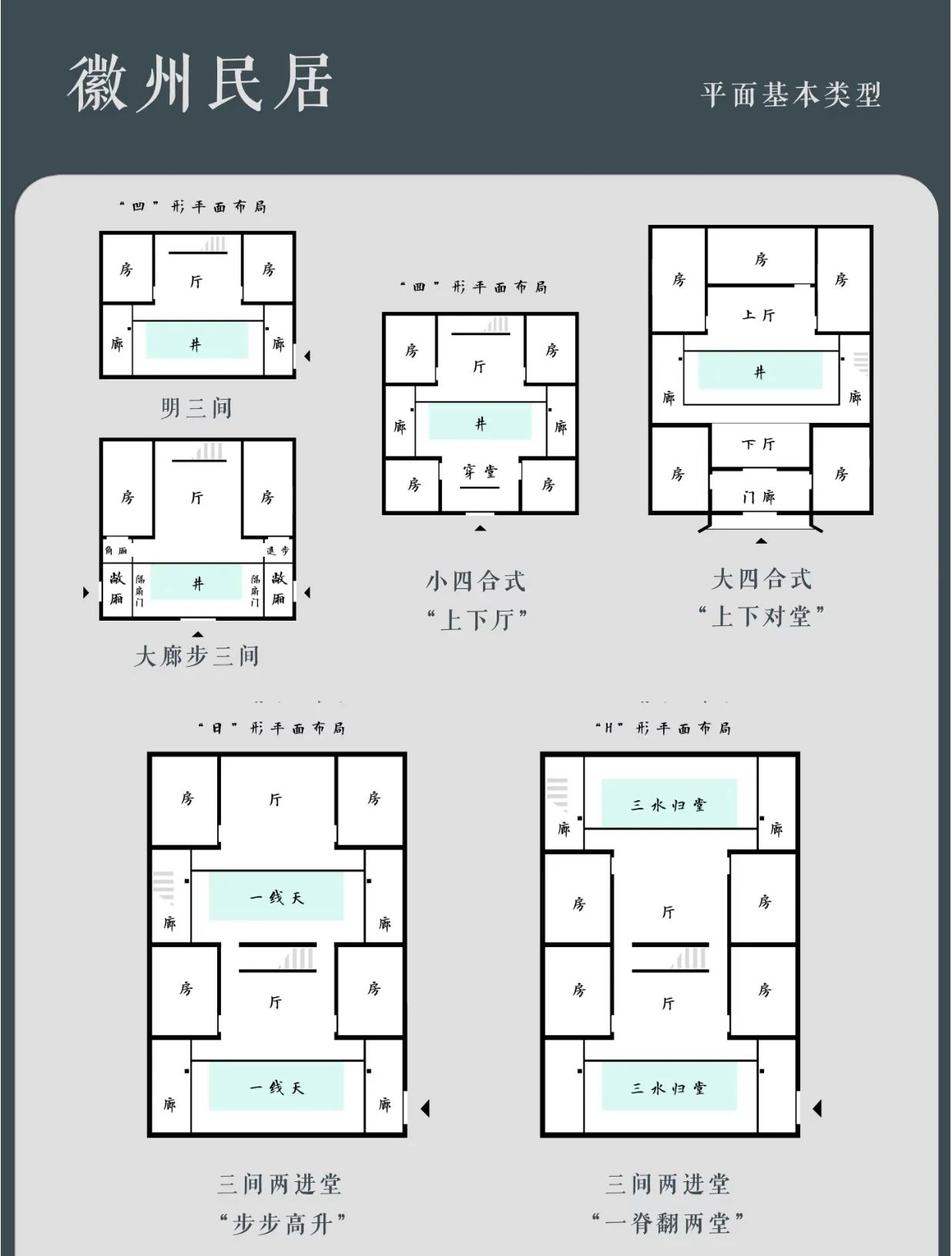

明代徽州民居出现了内设天井的平面布局和三间五架的建筑形式,且基本形成固定程式。

徽州民居营造技艺由此趋于稳定,以口传心授的方式在师徒间代代相承。

图片来源:小红书号26513852156

图片来源:小红书号26513852156

02 徽派建筑特征

1.白墙黛瓦·水墨底色:

徽州民居以大片白墙为纸,青灰色瓦当为墨,借自然山川为景,构建“天人合一”的视觉基调。简约色调暗含文人淡泊致远的审美追求,与江南烟雨形成天然画框。

图片来源:作者自摄

2.马头墙—跃动的脊梁:

层叠昂起的马头墙(封火墙)如群马嘶鸣,兼具防火与象征意义。其阶梯状轮廓既化解密集村落的压抑感,又以“万马奔腾”隐喻家族生生不息的生命力。

图片来源:作者自摄

图片来源:作者自摄

3.三雕艺术—刀尖上的史诗:

木雕—梁枋雀替刻满渔樵耕读,将儒家伦理化作可视符号;砖雕—门楼匾额镶嵌梅兰竹菊,以物喻德传递家风;石雕—柱础栏杆雕琢瑞兽吉纹,赋予建筑金石般的永恒质感。

图片来源:小红书号678022698

4.天井院落—四水归堂的哲学:

方正天井引光纳气,四周坡顶将雨水汇入院中明堂,暗合“财不外流”的徽商智慧。狭长巷道与高墙围合,形成私密性与宗族凝聚力的空间表达。

图片来源:作者自摄

图片来源:作者自摄

03 文化内涵

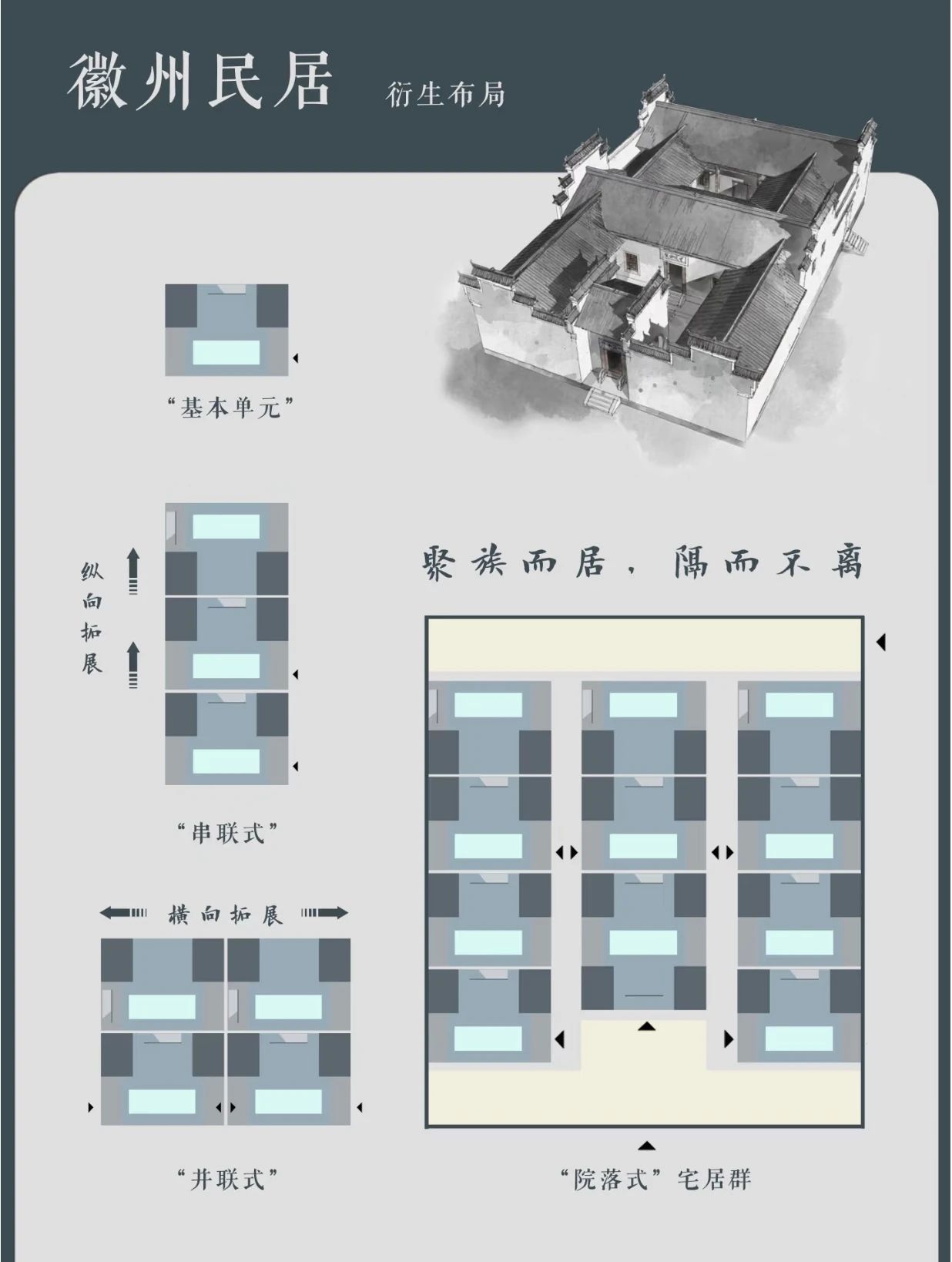

1.宗法伦理—祠堂为核的聚落格局:

徽州村落以祠堂为中轴展开,宏村汪氏宗祠、西递胡氏支祠等建筑群,通过等级分明的空间序列强化“长幼有序”的宗族秩序,门楼高度与雕饰繁简皆暗含身份象征;民居建筑的伦理叙事,既典型“三间五架”制式民居中,中堂悬挂“天地君亲师”牌位,两侧厢房按辈分分配,八仙桌与太师椅的朝向均遵循《朱子家礼》规范,将儒家伦理转化为可触摸的生活场景。

图片来源:作者自摄

2.商儒并济—财富美学的双重表达:

明清徽商斥巨资营建宅第时,既以999块金砖铺就厅堂地面彰显财力,又在门楼砖雕中嵌入“渔樵耕读”图案,用物质奢华与精神清雅达成微妙平衡;书院文化的空间渗透:黟县南屏村“半榻斋”书房与天井花窗形成“光移影动”的读书意境,楹联“几百年人家无非积善,第一等好事只是读书”直白传递徽州“商而优则儒”的价值取向。

图片来源:作者自摄

3.天人合一—择址堪舆的生态智慧:

呈坎村按《易经》八卦布局,引众川河穿村形成“S”型水街;宏村“牛形水系”通过月沼、南湖实现活水循环,将“藏风聚气”风水理念转化为科学排水系统;建筑材料的自然对话:黛瓦取自当地粘土窑烧,白墙采用竹筋夯土工艺,木构架选用皖南杉木,形成“屋宇与山林同呼吸”的生态链,暗合道家“道法自然”思想。

图片来源:作者自摄

4.装饰语汇—三雕艺术的道德图解:

木雕雀替多刻“岳母刺字”等忠孝故事,砖雕门楼常现“五子登科”等励志典故,石雕柱础多琢“岁寒三友”等品格象征,通过器物雕刻实现“成教化,助人伦”的社会功能;色彩体系的礼制隐喻:白墙喻“清清白白做人”,黛瓦示“玄之又玄问道”,朱红匾额显“鸿运当头”期许,形成兼具美学与训诫功能的视觉语言。

图片来源:作者自摄

5.堪舆智慧—四水归堂的辩证思维:

天井集采光、通风、排水功能于一体,雨水汇流象征“财聚家和”,窄巷高墙既保障隐私又促进邻里守望,体现“小中见大”的空间智慧;马头墙的实用哲学:层叠封火墙在阻隔火势的同时,阶梯造型暗合“步步高升”吉兆,功能与寓意在抛物线轮廓中达成统一。

图片来源:作者自摄

04 结语

徽派建筑不仅是青瓦白墙的视觉符号,更是中华文化"天人合一"智慧的立体呈现。当现代设计让马头墙重获新生,当传统天井遇见当代美学,我们看到的不仅是建筑遗产的保护,更是一场跨越时空的文化对话。这些矗立在时光中的粉墙黛瓦,正以沉默的姿态诉说着永恒的诗意栖居理想。

Copyright © 东莞城市学院创意设计学院

地址:广东省东莞市寮步镇文昌路1号 邮编:523419 电话:0769-23382981